- Home

- 小明神の高校中国語|発音指導

小明神の高校中国語|発音指導

- 2016/4/7

- 小明神, 小明神の高校中国語~『中国語一年生』~

- コメントを書く

凡例

↑ 舌先を反りあげる。

舌の真ん中に少しくぼみを作るようなイメージで、舌先の裏を、鼻の下あたりの上あごまで持ち上げる。

そり舌音zh , ch , sh , r 、r化音“‐r”、韻母“er”。

例:zhi , cha , huar ,er 等

⇔ 口角を左右にひく。ピンインの“i”

例:zi , ci , si のi “‐i[ɿ]”

bi , pi , miのi “i[i] ”

但し、zhi , chi , shi , riの iは“‐i[ʅ ]”であるため、口角はひかない。

◇ 基本的に“o [o]”の発音をする要領で。舌の位置はそのままに、唇の丸みをゆるめ、口角をややひいて、喉の奥で「オ」を言うつもりで。

例:de , te , ne , le 等の“e[ɣ]”。

◦ 唇を丸めて、前に突き出すようにする。

例:gu , yong , xiong , nü , qu 等

*注意

↑は舌の動き、⇔ ◇ ◦ は口の形を表しているが、最初から最後までそれを保つものばかりではない。発音する瞬間の舌の動き、口の形を表している。

例:“zhū”「↑◦ジュー」

舌先を反りあげ(↑)、“zh”を出した後、舌先を下げ、唇を突き出すように(◦)“u”を続ける。

“niú”「⇔ニオウ」

口角を左右にひいて(⇔)“ni”、唇を丸めて“o”、更に唇を突き出すように(◦)“u”。ひと続きに発音する。

「ン」:“‐ng [ɳ]”

口の奥の方で、上下の奥歯を引き離しながら「ン」を出す。息は鼻へ抜ける。上下の唇は閉じない。

例:bang , pang , meng , feng 等の“‐ng”。

「ヌ」:“‐n[n]”

「ヌ」と発音するのではなく、舌先を上の歯と歯ぐきの境目につけ、息が鼻へ抜けないようにする。上下の唇は閉じない。

太字 有気音。勢いよく出す。

声母(子音)

初めに「日本語の~行の音」を発音し、音を作る部分を意識させてから指導するとよい。

(有気音との対比で無気音を濁音で表記しているが、音は日本語の濁音と同じではない。有気音のように、息を強く出さない。)

唇音(b p m f):唇を使って発音する。

b,p,m:唇を閉じてから発音する。‘b’は「バ」行、‘p’は「パ」行、‘m’は「マ」行の音を出す時よりも、しっかりと唇を閉じる。

f:上の歯を下唇の上に乗せるようにして、その間から息を出して発音する。英語の“f”と同じように発音する。

舌尖音(d t n l):舌先を、上の歯と歯ぐきの境目につけて発音する。

d,t,n:‘d’は「ダ」行、‘t’は「タ」行、‘n’は「ナ」行よりも、舌先をしっかりと歯と歯ぐきの境目につける。

l:英語の“l”と同じように発音する。「ラ」行よりも、舌先は上の歯に近いところに、しっかりと押し付ける。

舌根音(g k h):喉の奥の方から発音する。

g,k:‘g’は「ガ」行、‘k’は「カ」行、よりも、喉の奥の方から出すことを意識する。

h:「ハ」行は口の前の方で発音するが、‘h’は、手を温めたい時に息を吹きかけるように、喉の奥(腹の底)から出す。

舌面音(j p x): 上あごと舌の面の隙間から息を出して発音する。

‘ji…’を「チ…」、‘qi…’を「チ…」、‘xi…’「シ…」の音と説明するのもよい。

そり舌音(zh ch sh r):舌先を反りあげ、息の流れを舌で妨げ摩擦を起こすように発音する。

zh,ch:舌先の裏を、上あごとその奥のくぼみの境目あたりにあてる。‘zh’は、「ジャ…」「ジ」「ジュ…」「ジェ…」「ジョ…」、‘ch’は「チャ…」「チ」「チュ…」「チェ…」「チョ…」の音と説明するのもよい。

sh,r:舌先の裏を、上あごとその奥のくぼみの境目あたりに接近させる。‘sh’は「シャ…」「シ」「シュ…」「シェ…」「ショ…」に近い音だが、日本語

のように舌を伸ばしたまま発音しない。‘r’は、摩擦を起こして「ラ」行の音を出すイメージでと説明するのもよい。

舌歯音(z c s):舌先を下の歯ぐきの内側に近づけ、舌の面を上あごの近づけるように発音する。

口角を左右にひいて、‘zi’を「ズ」、‘ci’を「ツ」、‘si’「ス」と説明するのもよい。

韻母(母音)

口の形をしっかりと意識させるとよい。特に口の形に注意が必要なものには、記号(⇔ ◇ ◦)をつけている。

a:口を縦に開けて「ア」

o:唇を丸めて「オ」

e:口角をややひいて(◇)、上下の奥歯を少し引き離しながら「オ」

er:あまり口を開けずに「ア」を発音した後、舌先を上にそり上げる

ai:口を縦に開けて「ア」、口角を左右にひいて「イ」。ひと続きに発音する。

ei:「エ」を発音した後、口角を左右にひいて「イ」。ひと続きに発音する。

ao:口を縦に開けて「ア」、唇を丸めて「オ」。ひと続きに発音する。

ou:唇を丸めて「オ」、更に唇を突き出すように「ウ」。ひと続きに発音する。

an:「ア」を発音した後、舌先を上の歯と歯ぐきの境目につけて「ヌ」。上下の唇は閉じない。ひと続きに発音する。

en:口の中ほどで「エ」を発音した後、舌先を上の歯と歯ぐきの境目につけて「ヌ」。上下の唇は閉じない。ひと続きに発音する。

ang:「ア」を発音した後、上下の奥歯を引き離しながら「ン」。上下の唇は閉じない。ひと続きに発音する。

eng:口角をややひいて(◇)「オ」、上下の奥歯を少し引き離しながら「ン」。上下の唇は閉じない。ひと続きに発音する。

-ong:唇を突き出すように(◦)「ウ」、上下の奥歯を少し引き離しながら「ン」。上下の唇は閉じない。ひと続きに発音する。

i[i]:口角を左右にひいて(⇔)「イ」

‐i[ʅ] :単独では発音できない。そり舌音の後につく“i”。舌先を反りあげ,下あごを少し前へ押し出すようにして発音する。口角を左右にひかない。

“zhi”「↑ジ」、“chi”「↑チ」、“shi”「↑シ」、“ri”「↑リ」

‐i[ɿ]:単独では発音できない。舌歯音の後につく“i”。舌先を下の歯ぐきの内側に近づけ、口角を左右にひいて(⇔)発音する。

“zi”「ズ⇔」、“ci”「ツ⇔」、“si”「ス⇔」

ia:口角を左右にひいて(⇔)「イ」、続けて「ア」。ひと続きに発音する。

ie:口角を左右にひいて(⇔)「イ」、続けて「エ」。ひと続きに発音する。

iao:口角を左右にひいて(⇔)「イ」、続けて「ア」、唇を丸めて「オ」。ひと続きに発音する。

iou:口角を左右にひいて(⇔)「イ」、唇を丸めて「オ」、更に唇を突き出すように(◦)「ウ」。ひと続きに発音する。

ian:口角を左右にひいて(⇔)「イ」、続けて口の中ほどで「エ」を発音した後、舌先を上の歯と歯ぐきの境目につけて「ヌ」。上下の唇は閉じない。ひと続きに発音する。

in:口角を左右にひいて(⇔)「イ」を発音した後、舌先を上の歯と歯茎の境目につけて「ヌ」。上下の唇は閉じない。ひと続きに発音する。

iang:口角を左右にひいて(⇔)「イ」を発音した後、続けて「ア」、上下の奥歯を少し引き離しながら「ン」。上下の唇は閉じない。ひと続きに発音する。

ing:口角を左右にひいて(⇔)「イ」を発音した後、上下の奥歯を少し引き離しながら「ン」。上下の唇は閉じない。ひと続きに発音する。

iong:口角を左右にひいて(⇔)「イ」を発音した後、唇を突き出すように(◦)「ウ」、上下の奥歯を少し引き離しながら「ン」。上下の唇は閉じない。ひと続きに発音する。

u:唇を突き出すように(◦)「ウ」

ua:唇を突き出すように(◦)「ウ」、口を縦に開けて「ア」。ひと続きに発音する。

uo:唇を突き出すように(◦)「ウ」、唇に入れている力を緩めて「オ」。ひと続きに発音する。

uai:唇を突き出すように(◦)「ウ」、口を縦に開けて「ア」、口角を左右にひいて(⇔)「イ」。ひと続きに発音する。

uei:唇を突き出すように(◦)「ウ」、続けて口の中ほどで「エ」、口角を左右にひいて(⇔)「イ」。ひと続きに発音する。

uan:唇を突き出すように(◦)「ウ」、続けて「ア」を発音した後、舌先を上の歯と歯ぐきの境目につけて「ヌ」。上下の唇は閉じない。ひと続きに発音する。

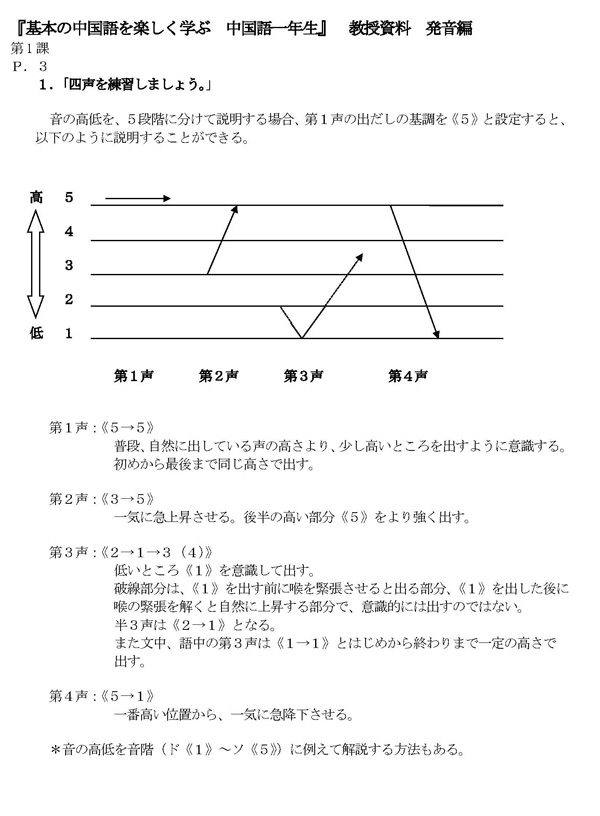

発音編指導例 第1課

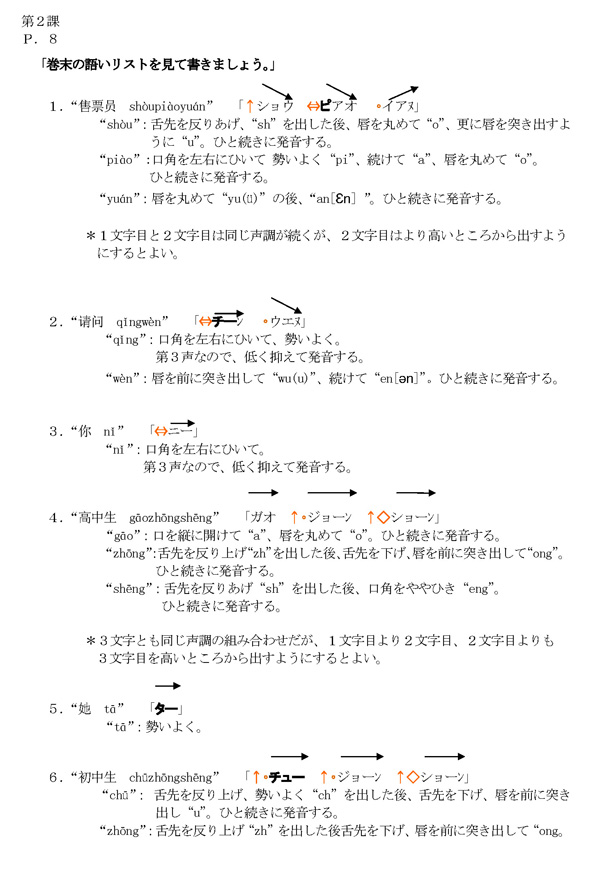

発音編指導例 第2課

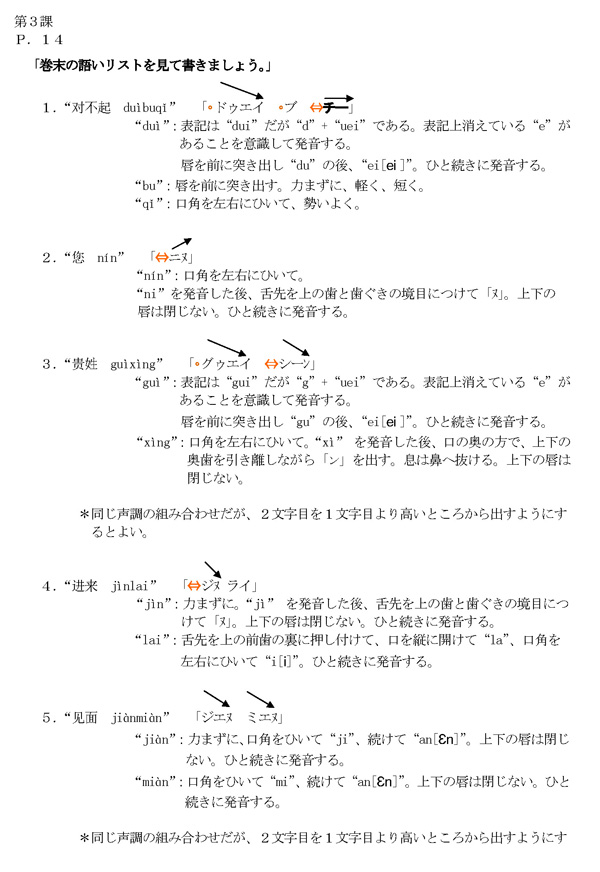

発音編指導例 第3課

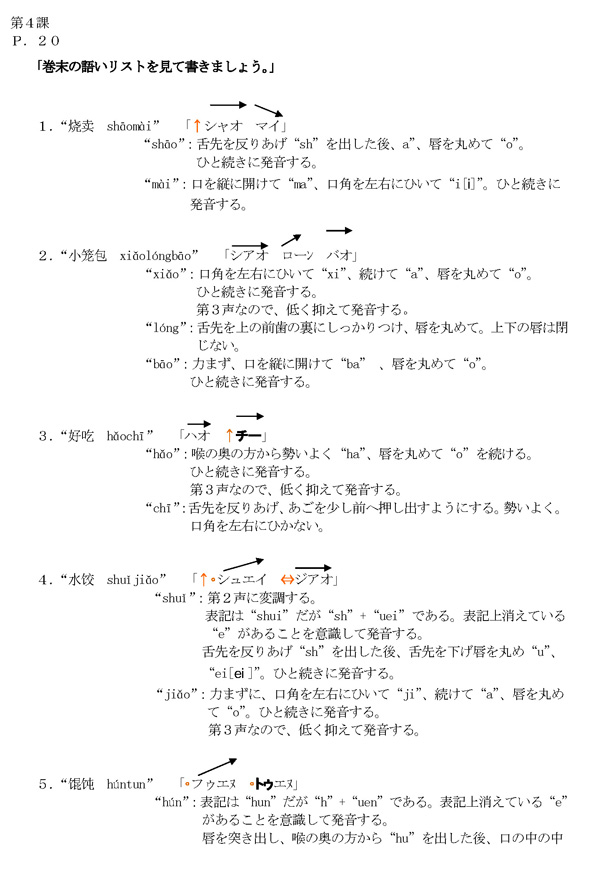

発音編指導例 第4課

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

9は「苦しい」?...

9は「苦しい」?...

この記事へのコメントはありません。